| Solche Bildgeschichten - meistens

auf Blechtafeln gemalt - blieben in unserer Gegend den Marterln vorbehalten,

welche meistens bei Unglücksfällen während der Waldarbeit

an den Wegen aufgestellt wurden. Auch darauf war, meistens in einer Wolke,

die Tusseter Madonna als Trösterin des Verunglückten gemalt, z.

B. unterhalb des Hochbretter-Berges oder vor der Guthauser Haltestelle -

beim Zenzi - Engelbert Marterl.

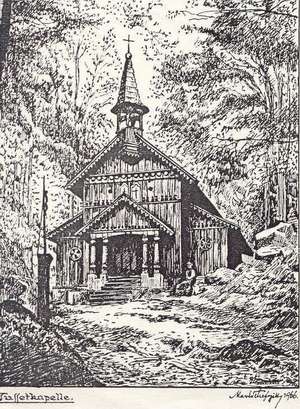

In der Kapelle selber gab es nur Marienbilder - mit Ausnahme

der Hinterglasbilder. Dicht gereiht hingen alle an den Holzwänden

des Vorbaues. Das Kirchengestühl war aus Fichtenholz und gab in zwei

Reihen aufgestellt, einen breiten Mittelweg frei, der den Blick zur Steinkapelle

lenkte. Diese war durch ein einfaches Holzgitter abgeschlossen, das einen

guten Durchblick zum Gnadenbild gewährte. Diese Gittertür wurde

selbstverständlich bei Gottesdiensten geöffnet. Rechter Seite

war noch eine Art Holzverschlag, der als kleine Sakristei diente. Hier

wurde auch die "Rindenmadonna" für den Waldaltar zum 15.

August aufbewahrt. Links von der Tür war ein kleiner - übrigens

nie benutzter - hölzerner Predigtstuhl.

Den Mittelgang des Vorbaues begrenzten eine Reihe hölzerner

Pfeiler, welche die Dachkonstruktion des höheren, mittleren Dachteiles

trugen. Wo die gewundenen Dachsparren die Querbalken schnitten, standen

ebenfalls als Votivgaben verschiedene Marienstatuen, darunter mehrere

Lourdesmadonnen, wie sie bei Steinbrener in Winterberg gefertigt wurden;

aber auch gläserne, sogenannte Silber-Liebfrauen.

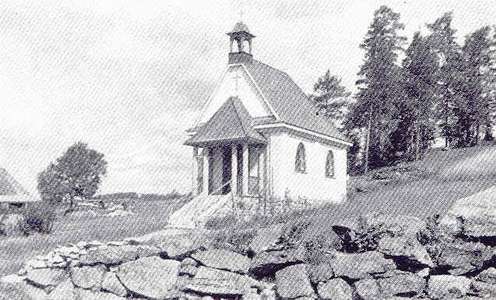

Darunter waren an den langen

Trägerbalken als Besonderheit der Tussetkapelle kleine, weiße

Polster aufgehängt, welche mit einem Myrtenkränzchen und langen,

weißen Schleifen geschmückt waren. Diese Art von Weihegeschenken

an Maria sah ich bisher noch an keiner anderen Wallfahrtsstätte.

Die Erklärung dazu ist ganz einfach: Bei uns war das Sterben eines

Kindes nicht gerade eine Seltenheit. In den kinderreichen Familien gab

es solch trauriges Ereignis öfter. Dem Särglein eines Kindes

ging beim Leichenzug nach Böhm.-Röhren immer ein weißgekleidetes

Mädchen voran, das in seinen Händen solch ein kleines, weißes

Kissen mit dem Myrtenkranz trug. Es wurde dem Kind in das Grab "mitgegeben".

Nun gab es aber Fälle, wo ein Kind unter besonders tragischen Umständen

starb. Oft war es ein Unglücksfall, oder die "Halsbräune"

(Diphterie) raffte jählings ein größeres Kind hinweg.

Wenn da der Schmerz der Mutter schier unerträglich war, brachte sie

das weiße Pölsterchen mit dem Myrtenkrönlein in die Tussetkapelle.

Die Schmerzensreiche, die alles Leid der Erde bis zur Neige auskosten

musste, hat wohl auch da manchem Mutterherzen den Schmerz gelindert.

|